Toyoraku Yaki Lacquered Ceramic Jubako Stacking Box ー豊楽焼重箱

Toyoraku Yaki Lacquered Ceramic Jubako Stacking Box ー豊楽焼重箱

Item Code: K892

受取状況を読み込めませんでした

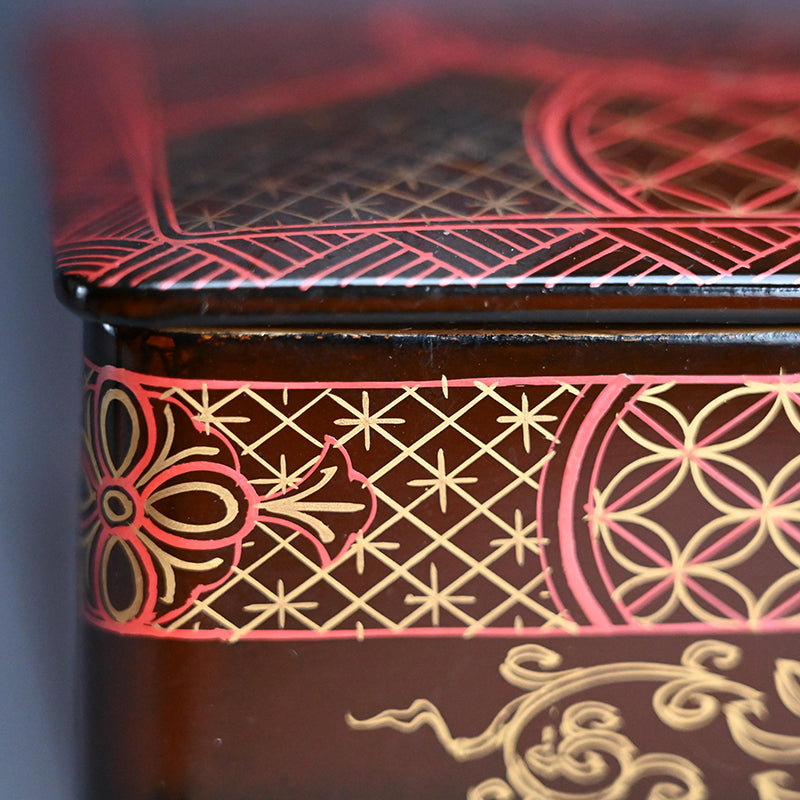

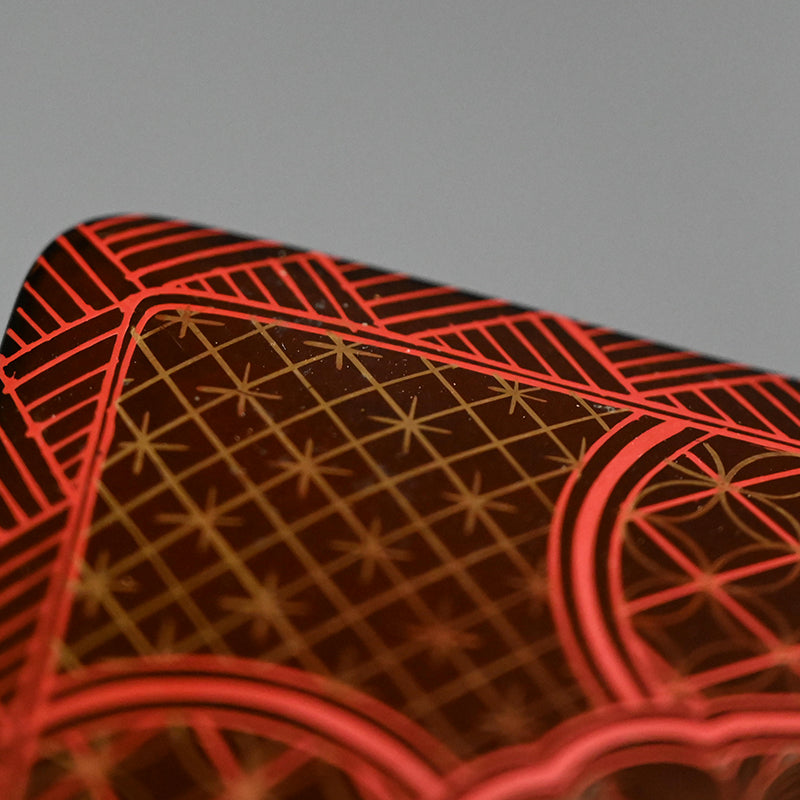

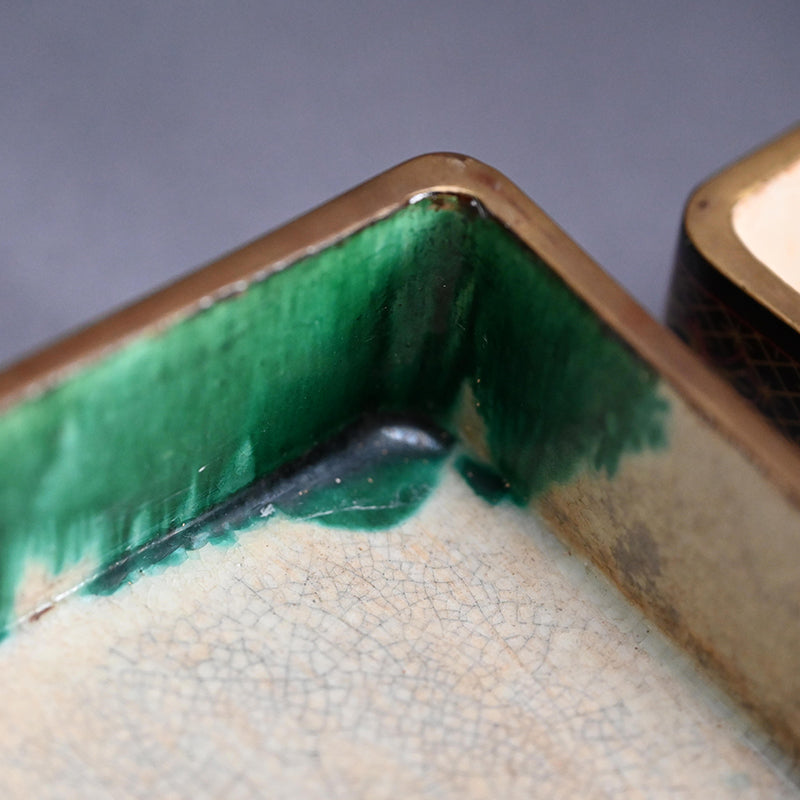

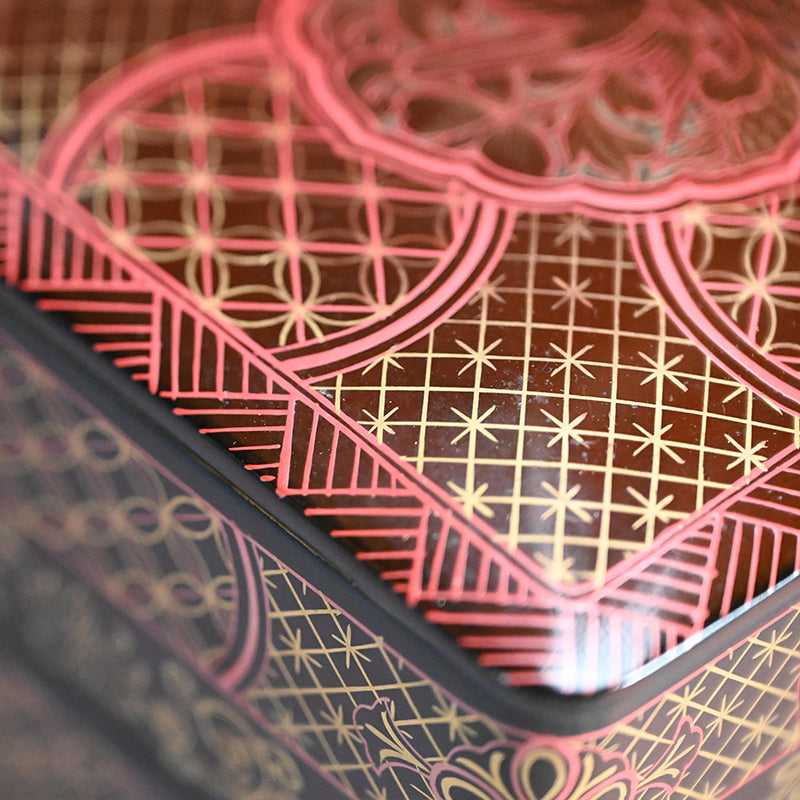

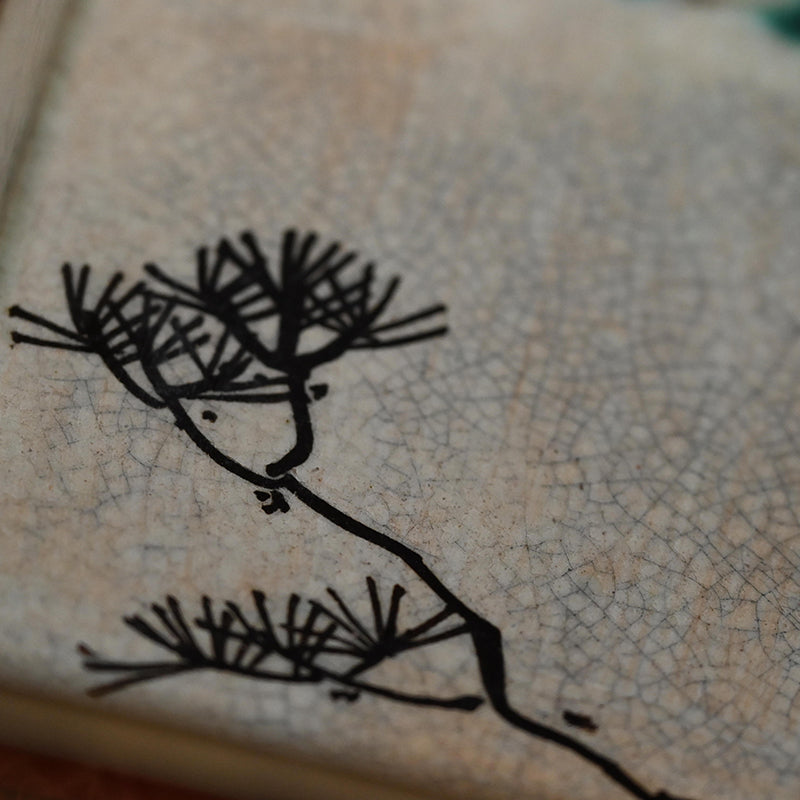

豊楽伝統のこの重箱セットは、外側に深みのある漆を塗り 赤と金の繊細な模様が描かれています。内側は織部様式で、クリーム色の釉薬の上に松の枝と緑の雲模様が描かれています。箱のサイズは13×13×16cmで 全体的に良好な状態です。古い木製の収納箱に収められています。

豊楽焼の伝統は1700年代半ばに始まりましたが、四代目 当主 (四代豊助、1813-1858)が窯を名古屋の上前津に移し、漆と蒔絵を施し始めました。五代豊助(1885年没)が跡を継ぎ、さらにその息子である六代豊助(1917年没)に窯を譲りました。六代豊助は生前 高い評価を受け 明治天皇の御用窯を制作し、その作品は万国博覧会にも入選しました。この家系は大正時代に断絶しました。愛知県陶磁美術館 副館長の仲野泰裕氏は、「豊楽焼は 愛知県名古屋市中区南部の前津で、江戸時代後期から大正時代にかけて130年以上にわたり焼かれてきた軟質陶器です。"ほうらく焼" とも呼ばれ、緑色の銅釉を散りばめた花模様が特徴です。」と述べています。

初代は加藤利慶(1708-1796)で、京都出身の陶工で尾張に定住し、樂焼と茶道具を専門に製作しました。二代目 豊八が短期間その跡を継ぎましたが、豊八は1801年に逝去し 窯は三代目豊助(1779-1864)に譲られました。豊助は母の姓である大喜を名乗り、以後代々 大喜豊助を名乗りました。豊助は 正統派の抹茶器から、織部様式を含む煎茶器へと家系を大きく発展させました。

しかし、全てを変えたのは 四代目(1813-1858)の決定的な人物でした。ルネサンス人であった彼は、天満屋旭善に師事し書道と茶道を学び、吉原香山に師事して俳句を詠みました。彼は優れた陶工でもあり、漆器製作や象嵌、蒔絵といった意匠技術にも精通していました。四代豊助は陶芸作品に漆を塗り始め、この革新こそが豊楽の今日最もよく知られている点です。田中徹源(1767-1823)、渡辺清(1778-1861)、近藤普山(1806-1856)といった地元の名士たちが、三代豊助と四代豊助の作品に装飾を施したことが知られています。天保13年12月、徳川斉隆より「豊楽」の名を賜り、尾張徳川家の御用窯に指定されました。

残念ながら、四代豊助はわずか45歳で亡くなりましたが、彼の革新は後世の世代や弟子たちに受け継がれました。当時、息子の徳三郎(1848-1917)はまだ10歳で 家業を継ぐには幼すぎました。五代目(1886年没)は漆芸に秀でていましたが、その私生活についてはほとんど知られていません。しかし、85歳の男性の署名が入った作品から、四代目豊助よりも前に生まれ おそらく若き徳三郎に代わって窯元職員の中から抜擢されたと考えられます。五代目の時代、漆器製作はかつてないほどの盛況を呈しました。蒔絵の多くは専門の蒔絵師に委託され、従来の木型にとらわれない斬新な形に挑戦しました。また、それまでに例を見ない独特のピンク色も開発しました。このことから、窯が大成功を収めていたことが分かります。幕府の崩壊と中世体制の終焉に伴い、窯は藩主の公式な支援を失いました。激動の時代を耐え抜こうと努め、明治9年に勅許状を受け取りました。

この窯は大きな反響を呼び、エドワード・モースは1882年に名古屋への調査旅行の際にこの窯を訪れました。モースは日本の陶磁器に深い関心を持ち、現代陶磁器と民芸陶磁器合わせて5,000点を超えるコレクションを収集しました。これらのコレクションは現在、ボストン美術館とピーボディ・エセックス美術館に所蔵されています。

五代豊助が亡くなると、六代豊助(1848-1917)が家督を継ぎ 国内外の展覧会に積極的に出品し、数々の賞を受賞しました。第一回内国博覧会(1877年)、第二回内国博覧会(1881年)で入選、作品はパリ万国博覧会(1878年)でも高く評価されました。生前は明治天皇の御用作として作陶し、高い評価を得ました。長男の金彦(七代目豊助)は大正4年(1915年)に亡くなり、徳三郎も息子より長生きして大正6年に亡くなりました。次男で最後の豊助である八代もその後まもなく大正7年に亡くなり、窯は閉鎖されました。

Share