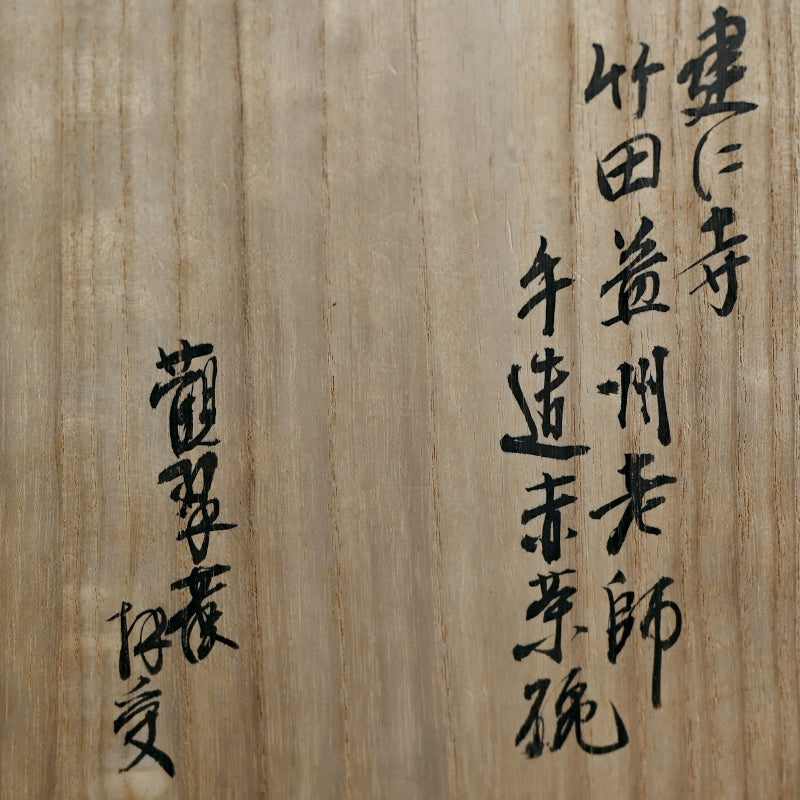

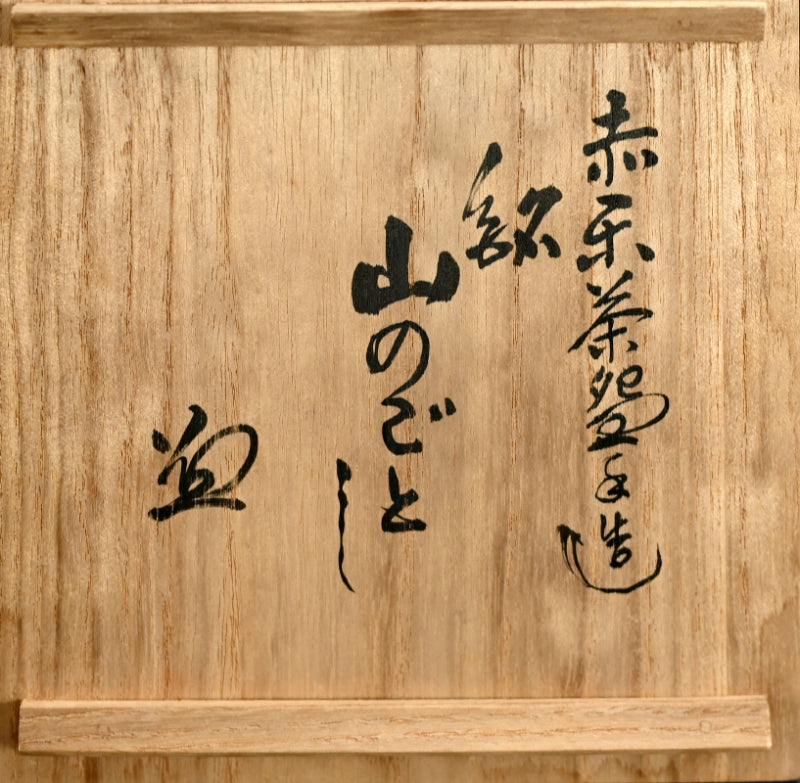

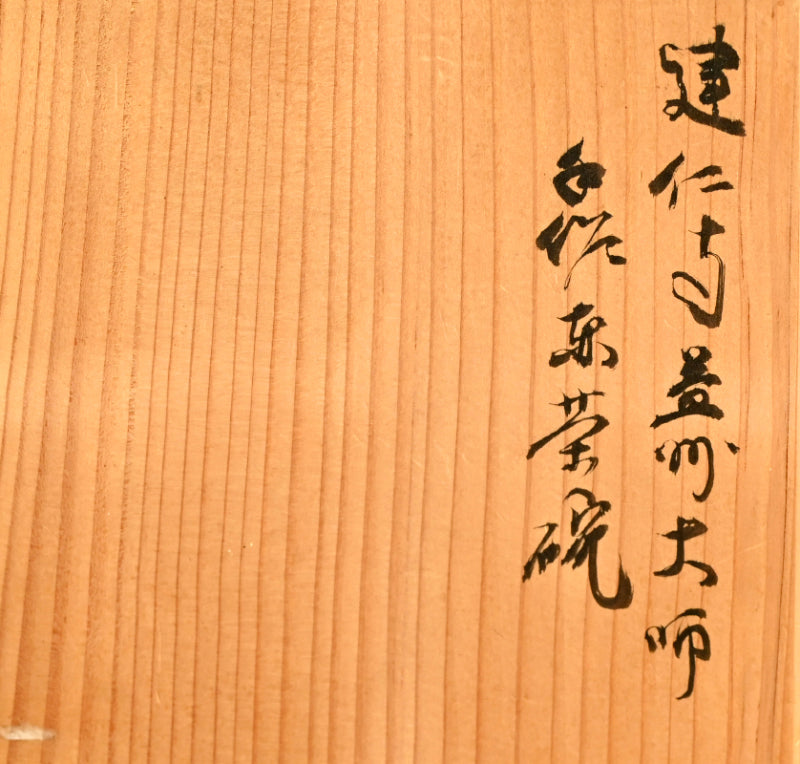

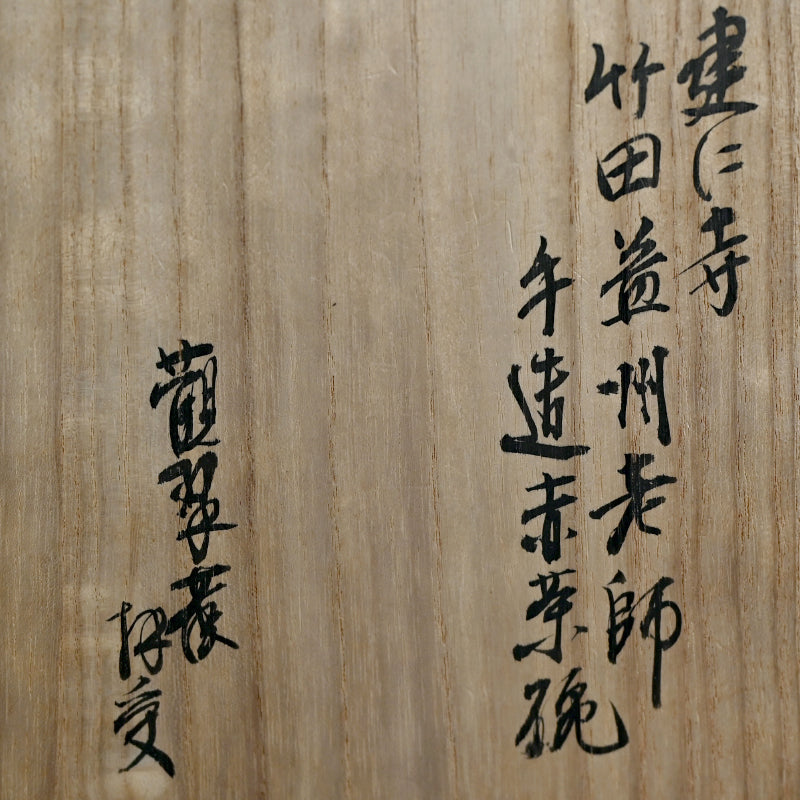

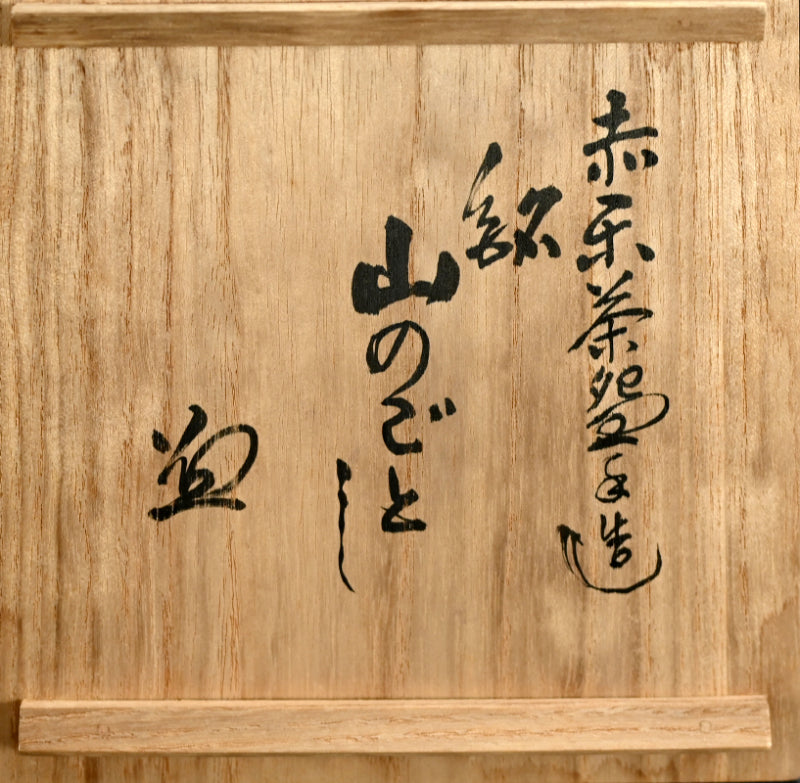

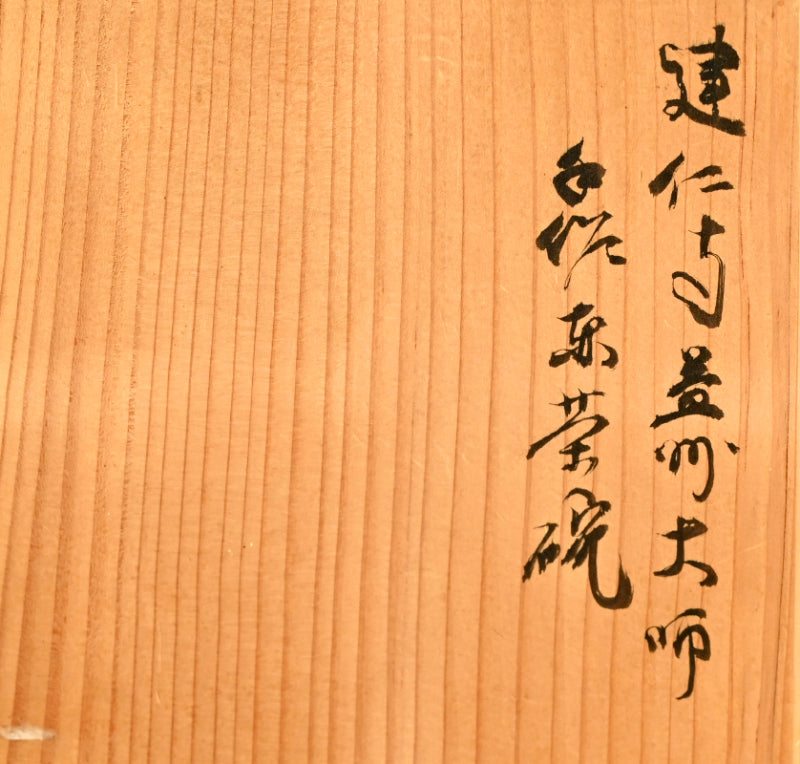

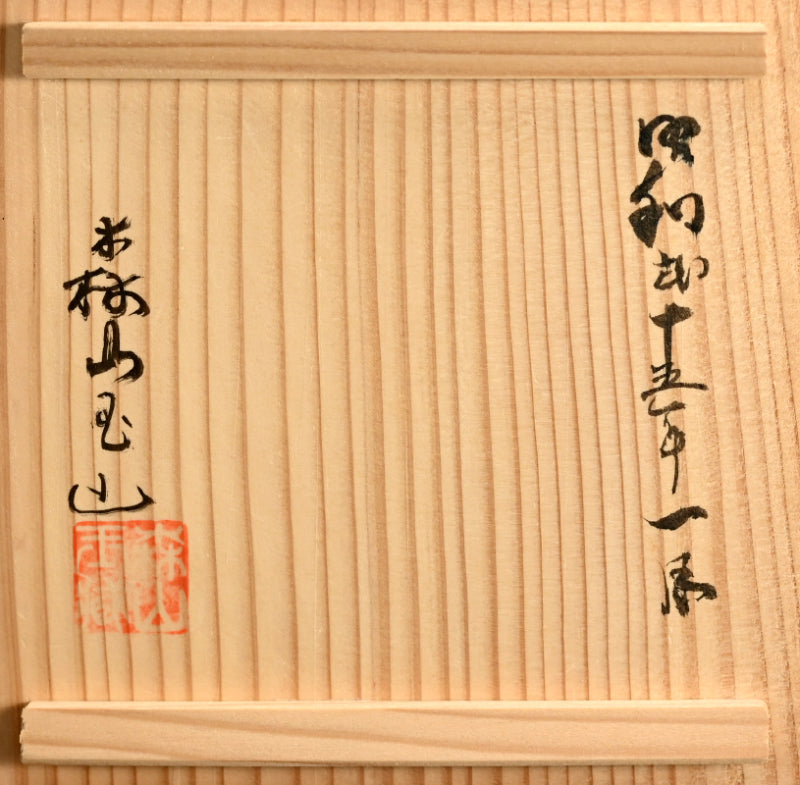

Raku Chawan Tea Bowl ー建仁寺 竹田益州老師 手造赤茶碗 “山のごとし”

Raku Chawan Tea Bowl ー建仁寺 竹田益州老師 手造赤茶碗 “山のごとし”

Item Code: K595

受取状況を読み込めませんでした

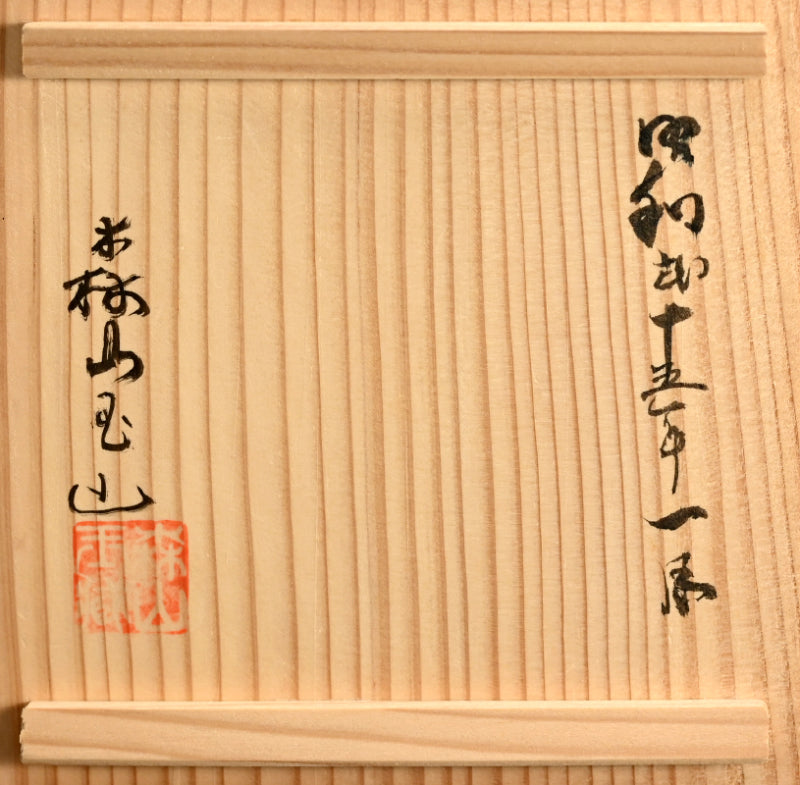

建仁寺の住職 竹田益州が「山のごとし」と名付けた赤楽茶碗です。オリジナルの銘木箱に収められ、さらに外側の保護箱に収められています。茶碗の台輪付近の土に、作者の華翁の銘が刻まれています。茶碗の直径は13cm、高さは7cmで状態は良好です。

大分県生まれの竹田 益州(1896-1989)は、竹田黙雷、竹田頴川に師事し、その後 京都市街の建仁寺の住職にまで昇進しました。1902年に矢野与平が家長を務める矢野家に養子として迎えられましたが、1904年に家長が日露戦争に徴兵されたため 矢野家を離れました。翌年9歳の時、千歳寺で短期間の僧侶となりましたが数ヶ月で退学。小学校3年の時、近くの禅寺である正恩寺に5、6日逗留しました。この経験が彼の出家を志すきっかけとなりました。母の依頼で正恩寺の惠門住職に引き取られ、1906年2月16日、滋賀県大津市にある臨済宗 大徳寺派松籟寺に入門。翌1907年、11歳で大友宗忠の指導のもと剃髪し、厳しい禅の修行生活が始まりました。1911年5月、大徳寺境内の僧堂に入学し、4年間の寄宿生活を送りました。学友に梶浦逸外(のち妙心寺管長)、林恵庸(のち東福寺管長)らがいます。大正4年(1915年)に建仁寺に入り、竹田黙雷に師事。昭和3年(1928年) 建仁寺 竹田頴川が寺主となり、益州もその許へ移りました。昭和8年(1933年)に瑞勝寺再建を完成、同年11月には師事していた古東庵 竹田頴川より印可を受けました。その後、高等禅院教授、臨済宗大徳寺派大仙院住職、大徳寺管理職などを歴任。昭和20年(1945年)9月9日、竹田頴川の死去に伴い建仁寺管長に就任しました。昭和55年(1980年)5月10日、建仁寺住職を法嗣の湊宗道に譲り、住職としての責務に専心。1981年、日中禅友好協会派遣の「第二回中国代表団」団長として中国を訪問しました。 建仁寺住職の宿舎にて88歳の誕生日を祝賀する法要が営まれ、記念画集『竹田益州画帖 落草余韻』が刊行されました。

Share