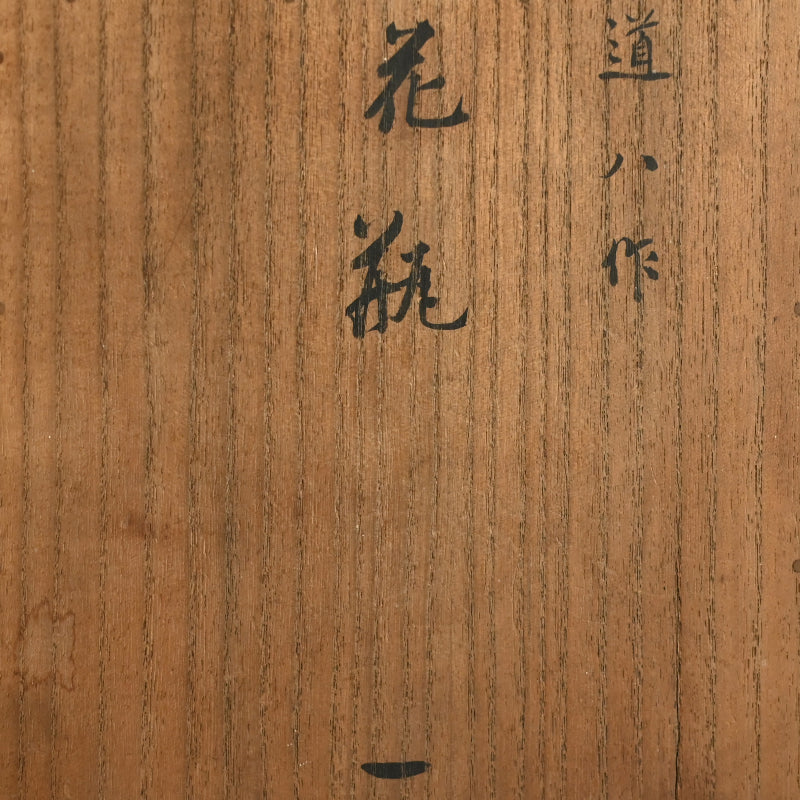

Nanban Vase ー仁阿弥 道八 "南蛮花瓶"

Nanban Vase ー仁阿弥 道八 "南蛮花瓶"

Item Code: K353

受取状況を読み込めませんでした

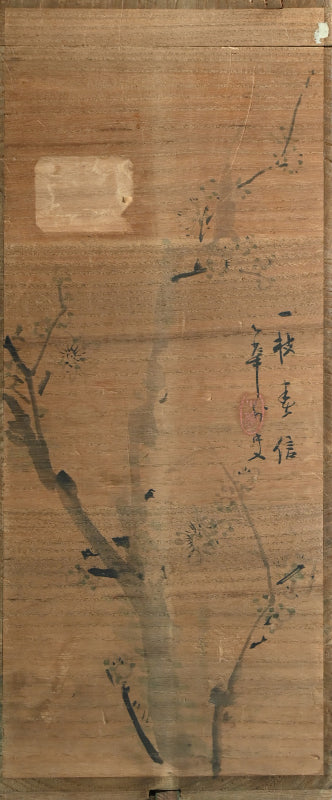

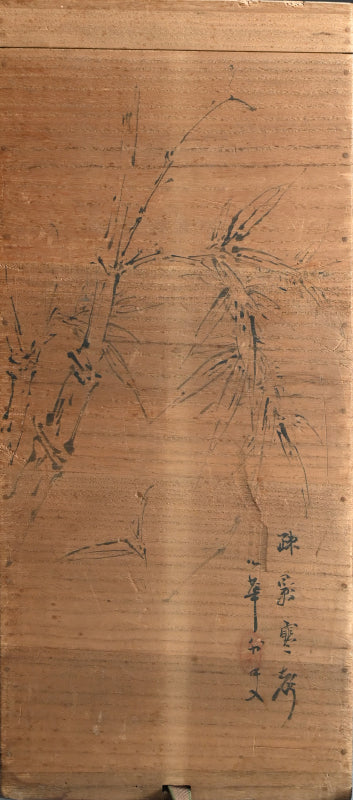

仁阿弥道八による釉薬を塗っていない「南蛮」または南部様式の取っ手付き器です。側面には梅、蘭、竹、菊など季節の植物が様々な画家によって描かれた当時の木箱に収められています。花瓶は16.5 x 19.5 x 38 cmで 状態は良好です。日本の南蛮焼の歴史は、日本とヨーロッパの間の文化と技術の交流の時代であった南蛮貿易に関連しています。南蛮貿易はポルトガルの探検家、商人、宣教師が日本との貿易ルートを確立した戦国時代に始まりました。この貿易によりキリスト教、火縄銃、大砲、ガレオン船式の造船が日本にもたらされました。陶器はフィリピン、東南アジア、マレーシア、インドネシア、台湾から輸入されました。漆器、絵画、陶器は全てこの貿易の影響を受けています。「南蛮美術」という用語は南蛮人との接触によって影響を受けた日本の美術を指します。備前や琉球などの南蛮容器を模した日本製の陶器や、薩摩の苗代川焼、熊本の小代焼などが含まれます。

道八窯は 亀山藩士の初代 高橋道八が1760年頃に粟田口に開いた窯で、道八の名は二代目当主によって陶磁器界の第一線に躍り出ました。皇室の崇拝も得て、江戸時代後期の京都を代表する陶工の一人に成長しました。仁阿弥道八(1783-1855)は初代 高橋道八の次男として生まれました。兄の早逝に伴い家名を継ぎ、1814年に京都五条坂(清水寺のふもと)に窯を開きました。古くから日本で高く評価されてきた中国や朝鮮の古代の型を研究・完成させたことで知られ、同時に茶道界での家の名声を高めることにも尽力しました。同時代の青木木米や永楽保全と共に、乾山や仁清焼だけでなく磁器の名手としても有名になりました。その後数十年にわたり、仁阿弥は高松、薩摩、紀州などの地方に呼ばれ、大名家や徳川家、西本願寺の窯の相談や設立に携わりました。仁阿弥代道八とその息子(後の三代道八)は1832年に地元の領主 松平氏に招かれ、四国の讃岐国にある讃窯で陶器を製作しました。彼はその後、1852年に息子と弟子の舅舅平を連れて再び日本に帰国しました。

三代目(1811-1879)は父の跡を継ぎ、最高水準の煎茶器やその他の磁器を数多く製作し、明治時代まで京都陶磁器の歴史に名を残しました。三代目 高橋道八は「華中亭道八」の称号を使い始め、仁和寺宮から「宝橋」の称号を授けられました。晩年は祖父の窯に隠居し、息子で同じく華中亭を名乗った四代目 道八(1845-1897)に窯を譲りました。5代目(1869-1914)は1897年に養子となり窯元を継ぎ、当時トップクラスの陶工として活躍し、高弟の伊東陶山をはじめ後世に大きな影響を与えました。現在、窯は9代目が引き継いでいます。道八工房の重要性は、1870年代にヴィクトリア&アルバート博物館(ロンドン)が「最古の時代から現代までの磁器と陶器の歴史的コレクションを作り、芸術の歴史を完全に伝えるように構成する」という命令を受けて購入した一対の花瓶によって決定づけられるでしょう。2014年にサントリー美術館でこの作家を中心にした展覧会が開催され、ボストン美術館や京都国立博物館など、数多くの美術館でも彼の作品が展示されています。

Share