Miyagawa (Makuzu) Kozan Koro Incense Burner

Miyagawa (Makuzu) Kozan Koro Incense Burner

Item Code: K460

受取状況を読み込めませんでした

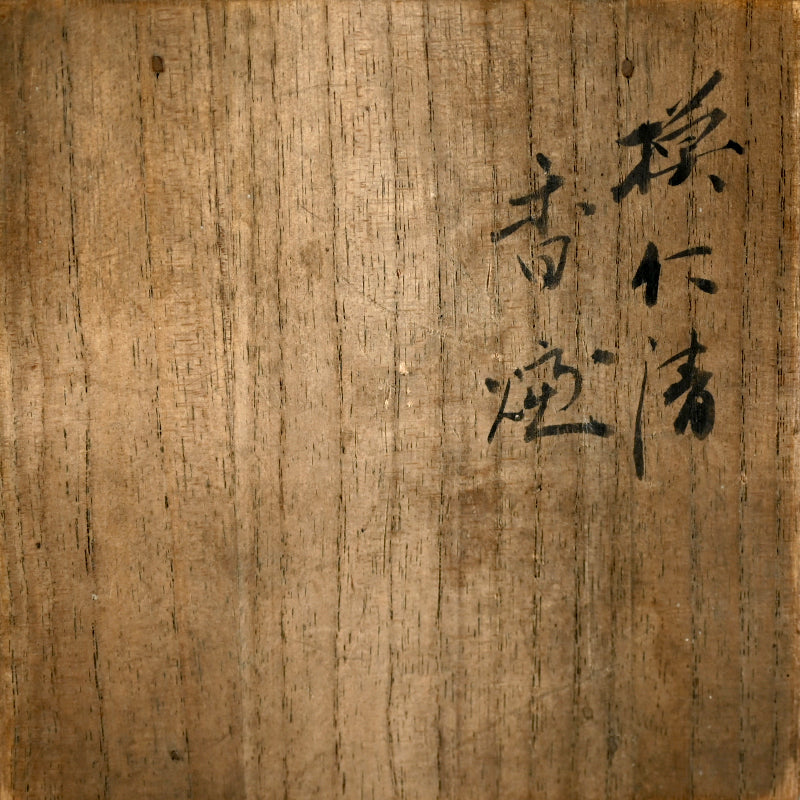

宮川香山によるクラシックな饅頭型の香炉です。香時計の模様が彫られており、署名入りの珍しいオリジナルの木箱に入っています。色鮮やかな線条細工の模様の下、葦の間に停泊している小舟の船首にトキが止まっています。台座には "真葛" の刻印があります。直径は 9.5cm、高さは 8.5cmで、状態は良好です。 箱には「模仁清香炉」と題され、内側には "真葛印" が押印されています。これはおそらく、宮川長蔵か初代 宮川香山の作品でしょう。両者ともこの形式の作品を制作しています。

宮川長蔵(1797-1860)は長兵衛としても知られ、長寛斎の直系の子孫として生まれ、初代 宮川(真葛)香山(1842-1916)の父となります。香山の名は、京都陶工一族の10代目当主である彼が江戸時代後期に朝廷のために茶器を製作したことに敬意を表して、1851年に安井宮から賜りました。1832年、35歳の時に青木木米(1767-1833)に弟子入りし、35歳までに卓越した独立陶工としての名声を確立しました。長蔵は、煎茶用の陶器で最も有名な師匠の木米と異なり、抹茶用の陶器を主に製作しました。仁清の作品が最も代表的であり、特に香合が有名だと多くの人は言います。この陶芸家について詳しくは、明治日本の陶工、真葛香山をご覧ください。

今日知られている香山(真葛)窯は、1871年に11代目当主が横浜に築き、家業を一新したものです。当主はすぐに旅に出て、香山の名を国際的に有名にし、世界中にその窯元を出荷しました。ここで作られた作品には、公式の窯名である香山、または真葛、もしくはその両方の刻印がありました。当主は19世紀後半から日常の作業を担当していましたが、父が自身の研究と芸術にもっと時間を費やすために正式に引退したため、1912年に長男の半山が窯元を継承しました。初代香山は1916年に死去。窯は昭和初期まで半山によって運営され、父の死を1年間悼んだ後、1917年に正式に二代香山を名乗りました。半山の指揮下で、窯はチャールズ皇太子に献上する作品、大正天皇の結婚25周年記念の贈り物、昭和天皇の即位の贈り物の注文を受けましたが、窯は1945年の横浜空襲で完全に破壊されました。この名門一族の詳細については、キャスリーン・エマーソン・デル著『東西をつなぐ、香山スタジオの日本の陶芸』を参照してください。

Share