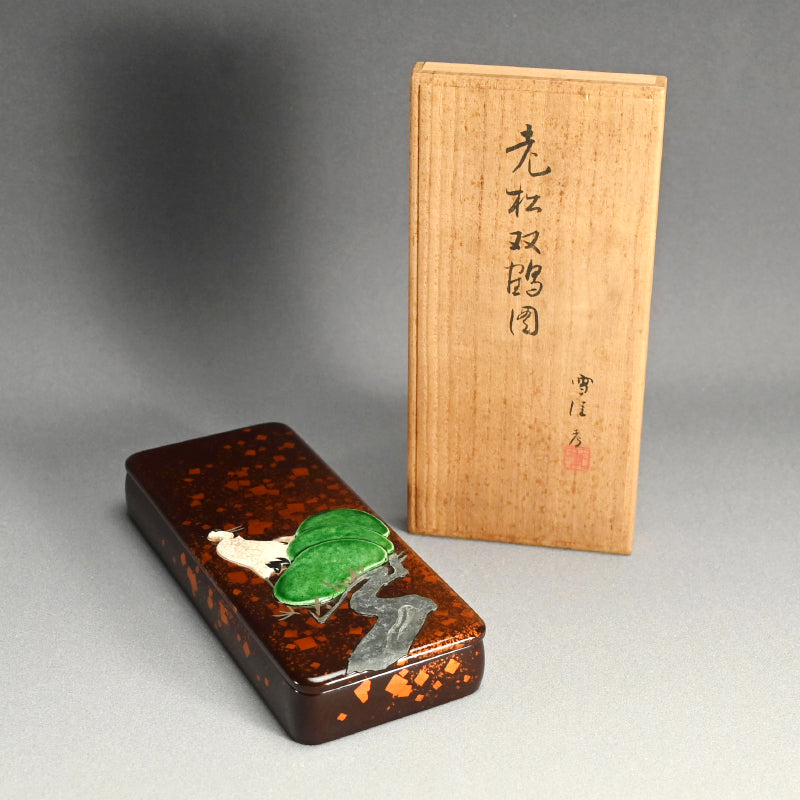

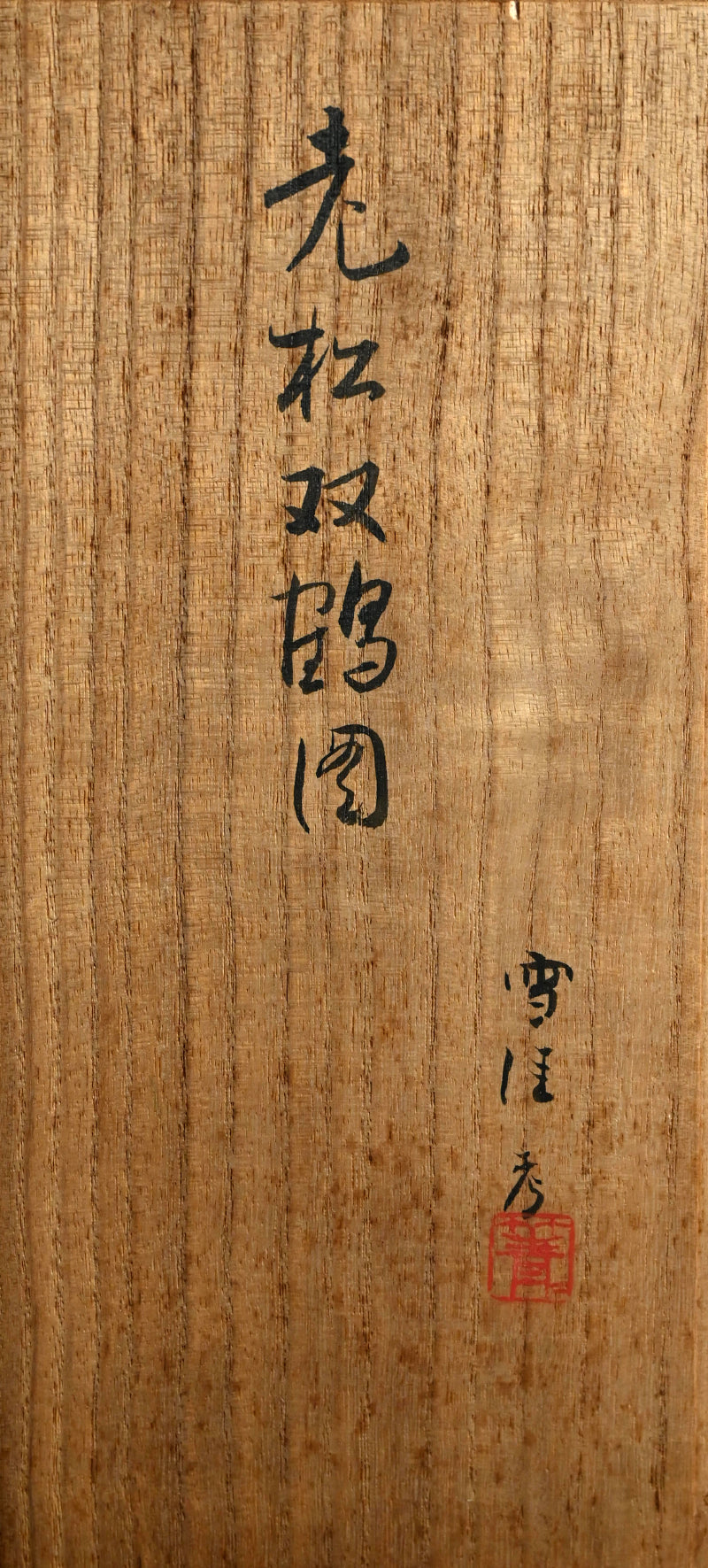

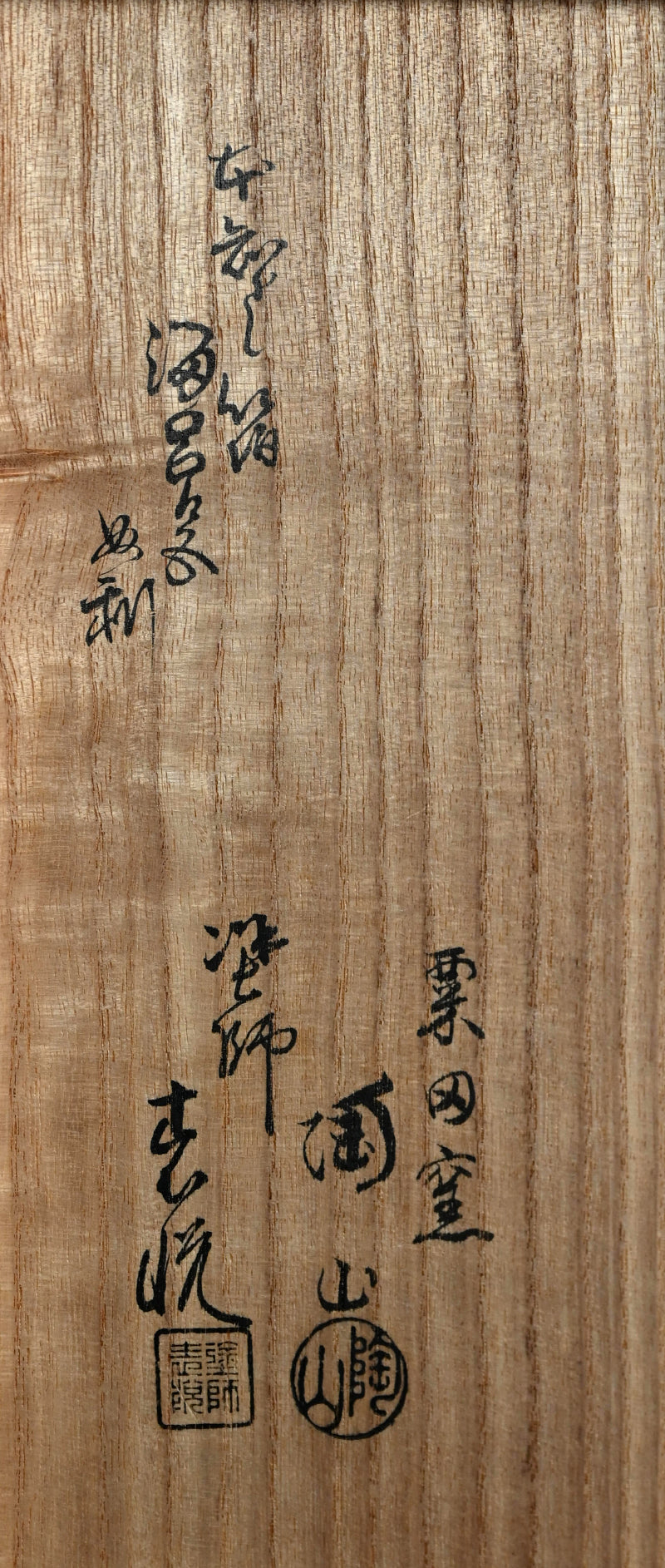

Lacquer Writing Box by Ito Tozan, Kamisaka Sekka and Hyoetsu ー三代 伊東 陶山, 神坂 雪佳, 二代 三木 表悦 “老松双鶴図”

Lacquer Writing Box by Ito Tozan, Kamisaka Sekka and Hyoetsu ー三代 伊東 陶山, 神坂 雪佳, 二代 三木 表悦 “老松双鶴図”

Item Code: K854

受取状況を読み込めませんでした

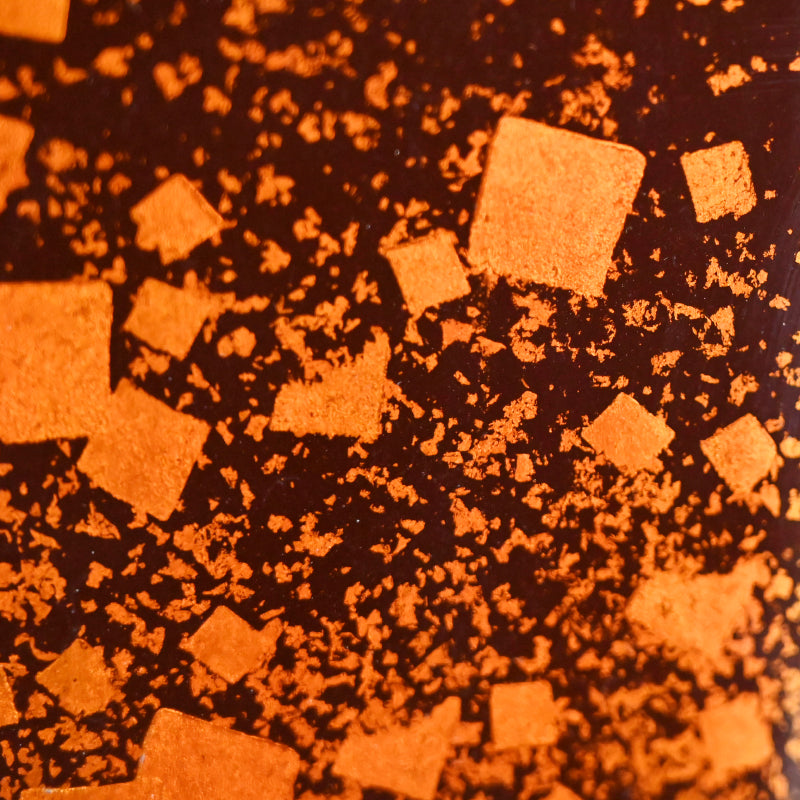

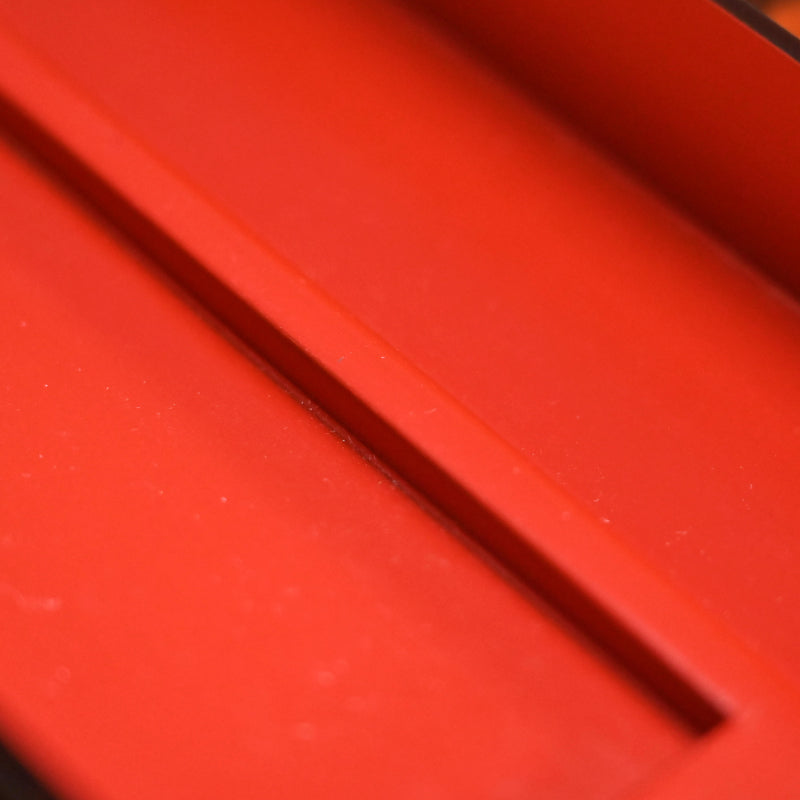

鉛の木にとまった磁器の鶴が、漆塗りの天板を飾る金箔木箱です。箱には雪佳の銘入りで「老松双鶴図」と題されたオリジナルの木箱が収められており、内側には二代 伊東 陶山(磁器装飾)と 初代 三木 表悦(漆芸家)の銘が入っています。この作品では、神坂雪佳がデザインを手掛け、当時京都で最高峰の二人の職人に作品を完成させてもらいました。漆芸家の初代 三木 表悦が鉛、金、漆を、二代 伊東 陶山が陶製の鶴と松の枝を制作しました。箱は未使用の状態で、オリジナルの石と水差し、紙に包まれたままの筆が2本入っています。大きさは25.5 x 10 x 3.5 cmで 状態は良好です。

神坂雪佳(1866-1942)は 20世紀日本のデザインと琳派復興のゴッドファーザーです。1866年、京都で6人兄弟の1人として生まれました。1882年から芸術家としてのキャリアをスタートさせましたが、1901年にパリ万博を訪れ アールヌーボーと西洋の工業デザインの概念に触れて初めて本格的に活躍しました。様々なメディアで画家やデザイナーとして活躍し、多くの職人と協力してアイデアを実現しました。京都市立美術学校(後の京都芸術大学)の教師として勤務し、1938年に引退するまで そのキャリアを通じて広く展示され、高く評価されました。

初代 伊東陶山(1846-1920)は円山派の絵付け師:小泉東岳に師事しました。1862年に亀屋旭亭に入門し、さらに三代 高橋道八、幹山伝七(皇室の食卓の食器を製作)にも師事しました。1867年、江戸幕府の崩壊とともに 京都東部に窯を開きました。国内で高く評価されただけでなく、海外のアムステルダム、パリ、シカゴの万国博覧会でも評価されました。京都の粟田焼と朝日焼に力を入れ、1895年頃から陶山の名を使い始めました。1917年には帝国美術院会員に選ばれましたが、この称号を得た陶工は5人しかおらず、そのうちの1人となりました。師の伝七同様、皇室の食事用の食器も制作しました。養子である二代目 伊東陶山(1871-1937)とは非常に緊密に協力しました。彼もまた、最初は画家としてスタートしましたが 初代陶山に才能を見出され、陶芸家へと転向しました。陶山は京都で最も有名な陶芸家の一員として成功し、卓越した才能を発揮しました。

初代 三木 表悦は1877年に生まれ、今日まで続く伝統工芸の礎を築きました。聖徳太子展やパリ万国博覧会などにも出展しました。

Share