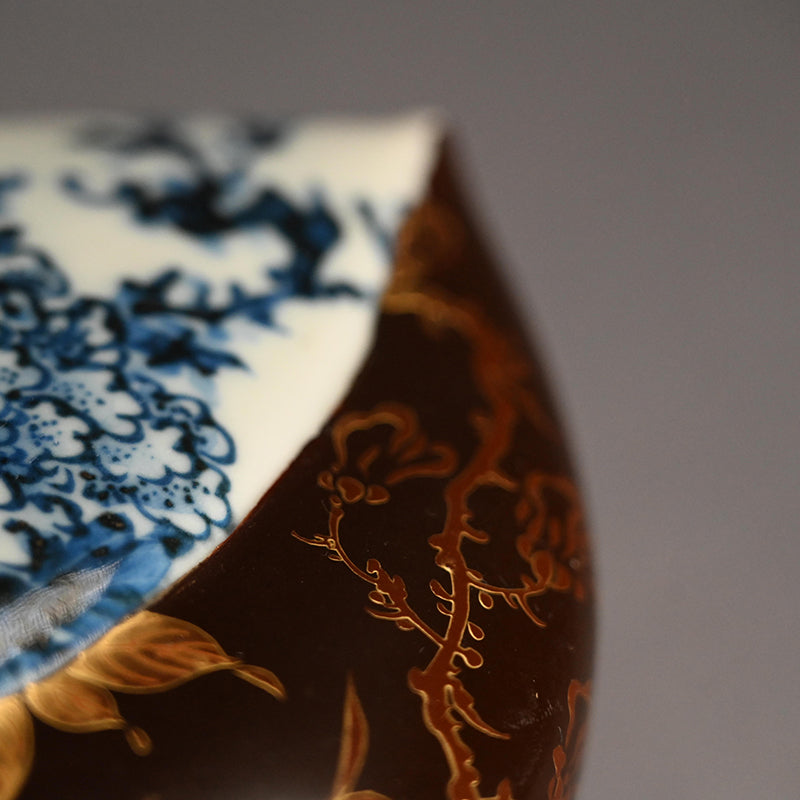

Gold-Lacquered Peach-Shaped Porcelain Container

Gold-Lacquered Peach-Shaped Porcelain Container

Item Code: K476

受取状況を読み込めませんでした

桃の形をした美しい陶器の器です。片面には染付の青と白、もう片面には経年変化した漆が塗られ、金彩が施されています。これは19世紀の蒔絵のコバルト模様を引き継いでいます。使用されている青の色から判断すると、これは琵琶湖畔の彦根にある井伊家の五葉窯で作られた湖東焼の器です。サイズは12.5 x 10.5 x 8cmで 状態は良好です。

彦根市公式文書によると、江戸時代末期の文政年間頃、彦根の商人:絹屋半兵衛は 当時の最先端陶芸技術である磁器の導入を目指し、伊万里から職人を招き、晒山の麓に築いた窯で磁器生産を確立しました。当時 諸藩では陶磁器の地方生産を奨励する風潮があり、彦根藩もこれを強く支援し わずか10年で「湖東焼」の名を定着させました。天保年間、井伊直弼(明治維新の際、桜田門外で暗殺されたことで有名)の治世下、藩直轄地となり 大名の家業となりました。藩窯は井伊直弼の8年(直弼自身10年間の在位)に最盛期を迎え、後継者直昭の2年目に衰退期に入り、わずか20年という短い歴史に終わりました。しかし、その短い歴史にもかかわらず、その焼成技術は景徳鎮や伊万里と肩を並べ 世界の最高峰を誇りました。特に上絵付けは緻密で豪華、そして洗練されており、湖東焼を特徴づける独特の高尚な美意識を生み出しました。陶土は主に天草産で、少量の地元彦根生山の石を混ぜて使用しました。染付の作品はすべて藩御用窯である茶碗山で焼かれました。赤絵金襴手の作品は、主に藩窯で素地を焼き、藩内の上絵窯、あるいは町家や近隣の民家に設けられた小さな錦窯で加飾を施すことが多かったです。こうして世代を超えて受け継がれ、地場産業として定着しつつありました。しかし、その足掛かりとなった矢先、桜田門外の変による政変が社会を混乱に陥れま。百人近い職人が恐怖に駆られて逃げ惑い、彦根出身の職人はわずか4人だけとなりました。もはや経営は成り立たず、藩窯は廃絶されました。

Share