1

/

の

24

銀の波と千鳥の穴あきボウル

銀の波と千鳥の穴あきボウル

Item Code: K456

税込。

受取状況を読み込めませんでした

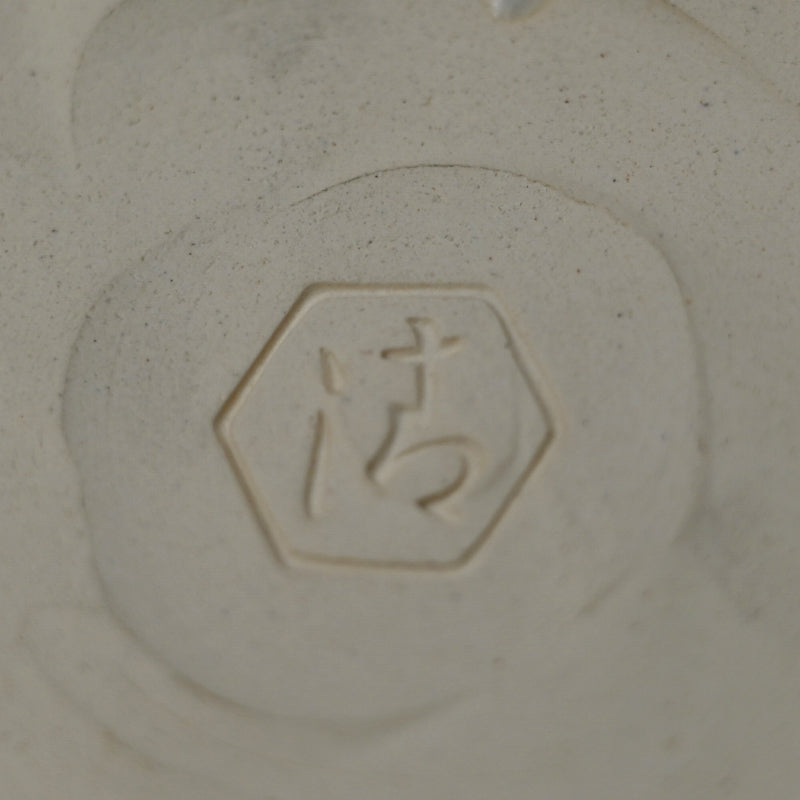

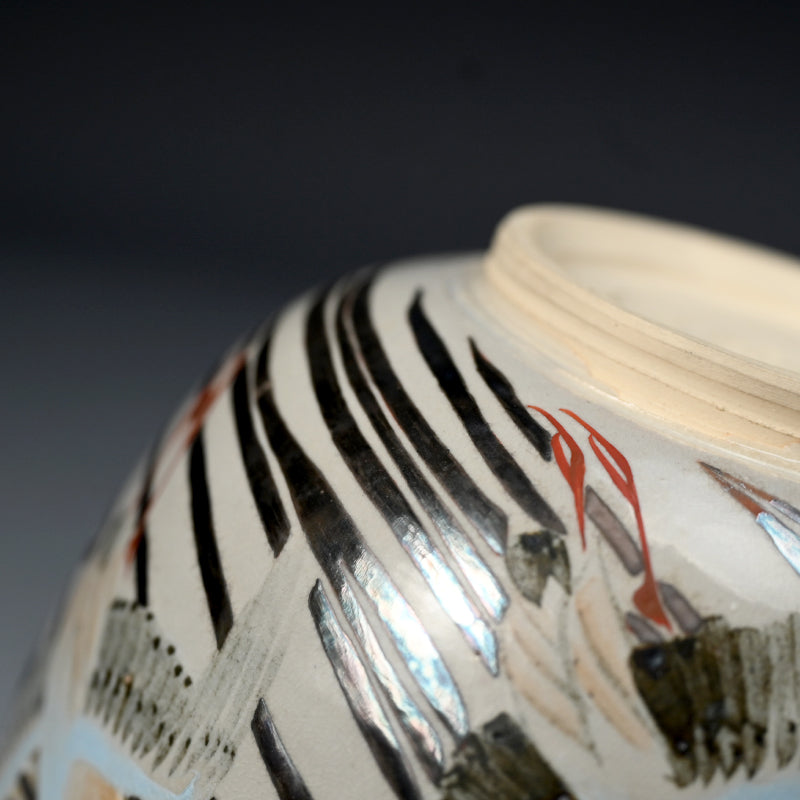

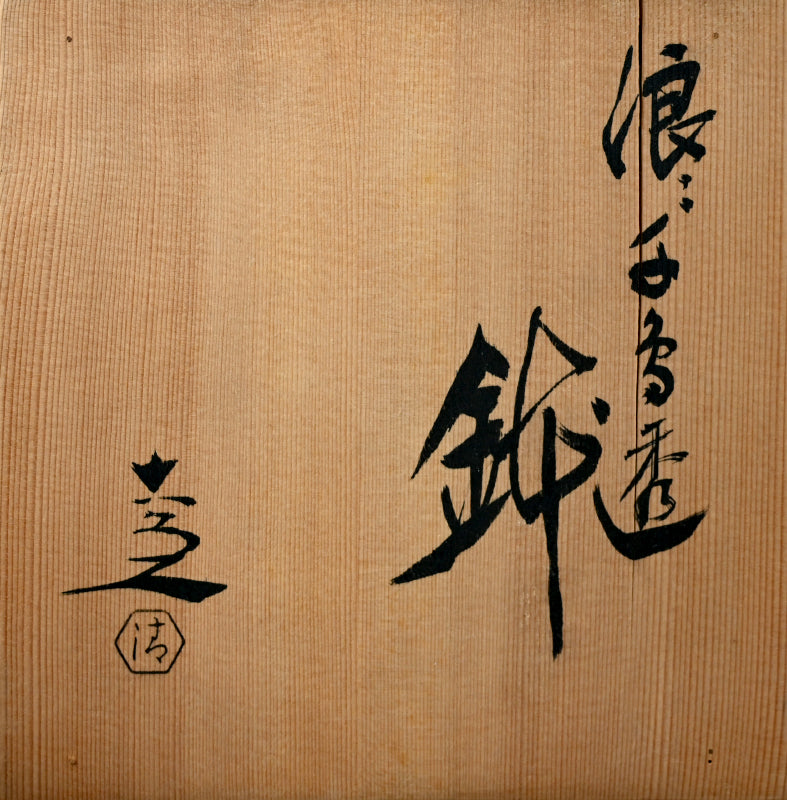

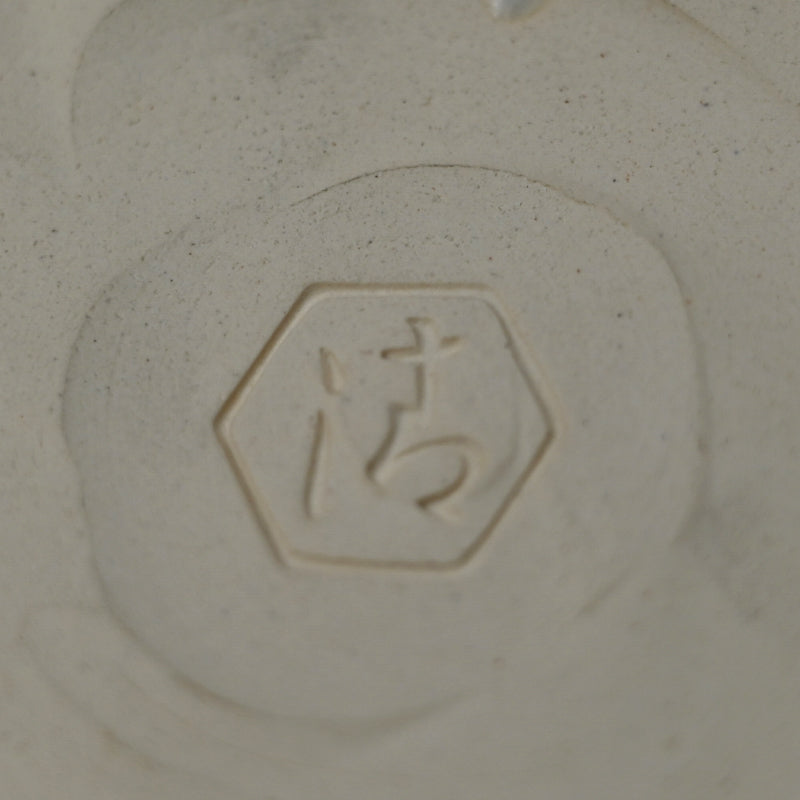

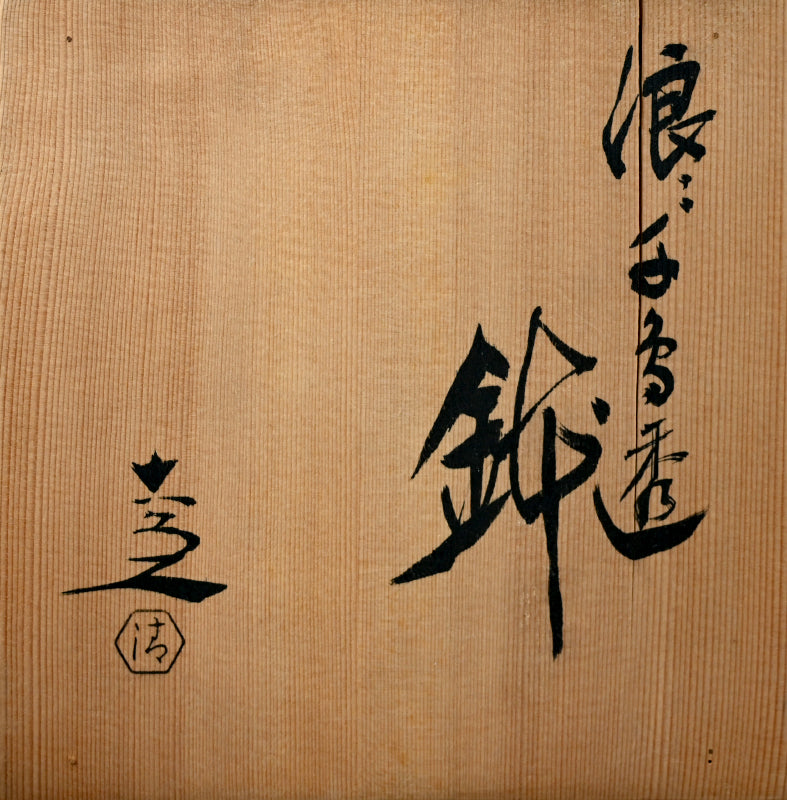

五代 清水六兵衛によるのこの大きな鉢は、銀色の波の穴をあけた側面に青く背を伸ばす千鳥が舞い上がり、オリジナルの署名入り木箱「波千鳥透鉢」に入っています。直径 18.5 cm、高さ 11 cmで完璧な状態です。

五代目 清水六兵衛(清水栗太郎 / 1875-1959)は、明治時代の日本を代表する画家の一人である幸野楳嶺に絵画と装飾技法を学びました。京都市立絵画専門学校卒業後、父の窯に入門。同年、内国勧業博覧会に初出品。父や浅井忠とともに遊陶園の創立者となり、京都の焼物の振興に尽力しました。彼は世紀の変わり目に京都陶磁器試験所の設立に尽力し、この研究所は当時の多くの若い芸術家たちの実力を試す場となりました。前川真也博士は、帝室技芸員 三代 清風与兵衛も大正時代に六兵衛窯で名高い作品を焼いたと指摘しています。父の病弱のため、1902年に五代目六兵衛が非公式に家督を継ぎ、1913年に五代目六兵衛を襲名するまで家督を守り続けました。六兵衛が姓の読みを「しみず」から「きよみず」に改め、先代まで遡及適用したのは1928年のことです。彼は絶えず展覧会に出展し、数多くの賞を獲得しました。内国美術展覧会(文展・帝展)に工芸品が加わるよう働きかけ、工芸品の出品が許可された最初の年である1927年には審査員を務めました。1937年 帝国美術院会員に任命され、あらゆる素材や作風に挑戦し続けました。彼は1945年に引退しましたが、それはおそらく日本が戦争の終結で疲弊していたのと同じくらい疲れていたからか、あるいは降伏が新しい指導者と新しい美学を必要とする新しい時代の始まりであると認識していたからかもしれません。六兵衛の名を息子に譲り、隠居名を六和と名乗った。彼は抑えきれない情熱で、1959年に亡くなるまでその名で陶芸を作り続けました。彼の影響力は広範囲に及び、日本の陶芸を専門とする季刊誌「Honoho」では、現代で最も重要な陶芸家の一人に選ばれました。彼の作品は東京と京都の国立近代美術館、京都京セラミュージアム、京都博物館、フィラデルフィア美術館などに多数収蔵されています。

五代目 清水六兵衛(清水栗太郎 / 1875-1959)は、明治時代の日本を代表する画家の一人である幸野楳嶺に絵画と装飾技法を学びました。京都市立絵画専門学校卒業後、父の窯に入門。同年、内国勧業博覧会に初出品。父や浅井忠とともに遊陶園の創立者となり、京都の焼物の振興に尽力しました。彼は世紀の変わり目に京都陶磁器試験所の設立に尽力し、この研究所は当時の多くの若い芸術家たちの実力を試す場となりました。前川真也博士は、帝室技芸員 三代 清風与兵衛も大正時代に六兵衛窯で名高い作品を焼いたと指摘しています。父の病弱のため、1902年に五代目六兵衛が非公式に家督を継ぎ、1913年に五代目六兵衛を襲名するまで家督を守り続けました。六兵衛が姓の読みを「しみず」から「きよみず」に改め、先代まで遡及適用したのは1928年のことです。彼は絶えず展覧会に出展し、数多くの賞を獲得しました。内国美術展覧会(文展・帝展)に工芸品が加わるよう働きかけ、工芸品の出品が許可された最初の年である1927年には審査員を務めました。1937年 帝国美術院会員に任命され、あらゆる素材や作風に挑戦し続けました。彼は1945年に引退しましたが、それはおそらく日本が戦争の終結で疲弊していたのと同じくらい疲れていたからか、あるいは降伏が新しい指導者と新しい美学を必要とする新しい時代の始まりであると認識していたからかもしれません。六兵衛の名を息子に譲り、隠居名を六和と名乗った。彼は抑えきれない情熱で、1959年に亡くなるまでその名で陶芸を作り続けました。彼の影響力は広範囲に及び、日本の陶芸を専門とする季刊誌「Honoho」では、現代で最も重要な陶芸家の一人に選ばれました。彼の作品は東京と京都の国立近代美術館、京都京セラミュージアム、京都博物館、フィラデルフィア美術館などに多数収蔵されています。

共有